『大阪地区における潜水後の高所移動と標高』

宇佐美 健介*1 、 関藤 博史

|

はじめに ダイビング後に高所の移動を避けたルートで帰路につくことは、減圧症予防での必須の考え方となった。 これまでの芝山らの報告1) 2)で、静岡県伊豆半島でのダイビング終了後に関東首都圏等への帰路を考慮したルートに関する標高調査の結果が報告されてきた。しかし、紀伊半島を中心とした関西圏でのダイビングにおけるそれは、筆者らの知る限り存在しない。そこで今回我々は、大阪地区における潜水後の高所箇所について調査を行ったので報告する。 なお今回の内容は、第43回日本高気圧潜水医学会総会(2007.11.03. 横浜)にてジョイントシンポジウムで発表した内容に調査路線を追加し、DAN JAPAN Vol.38に寄稿した文章を、当サイト用に加筆したものです。 |

|

|

||

|

EMPEX社製 FIELD MESSE EX(FG-5902) |

方法 今回の調査対象は、大阪府を起点としたダイビングポイントで潜水を行ったダイバーが車で帰宅する際に使用する自動車専用道路の標高データの提供を、各道路管轄会社にお願いし、ご協力いただいた。 また一般国道および県道に関しては、国土交通省の各地方整備局および各国道事務所、関係府県市庁道路管理課らに問い合わせた結果で得られた標高、および国土地理院発行の2万5千分の1の地図(以下、”地図”と記す)に記載された道路標高にて随時補正を行いながらEMPEX社製FIELD MESSE EX(FG-5902)の高度計測機能を使用し、実走して気圧を計測した。 なお気圧から高度への換算には国際標準大気(ISA)に従った。 |

|

国際標準大気(International Standard Atmosphere:ISA) 国際標準化機構(International Organization for Standardization:ISO)により、1975年に[ISO2533]として制定された、地球大気の圧力、温度、密度、および粘性が高度によってどのように変化するかを表したモデル式のことで、実際には下記に示す方程式によって導かれる。 高度[m] = 44330.8 × ( 1-(P/1013.25)^0.190263 ) たとえば、0m気圧が標準大気圧の1013.25hPaのとき、1m当り、0.1199hPaの気圧減少があります。 この数式を利用して、各地点での大気圧を測定すると、その場所での標高が計算できます。このとき、0m地点での気圧を知ることによって、補正を加えます。 簡易的には、0~500mでは-12hPa/100m、500~1000mでは-11hPa/100mとされている。 標高数値信頼レベル 各道路管理会社からの提供数値および地図の随所に記載された標高数値を(A)、地図の等高線を読み取った標高数値を(B)、気圧高度計による測定値を(C)として各数値の右肩に記載した。(A)および(B)に関しては正確なデータであり信頼レベルは高いが、(C)に至ってはあくまでも参考値として見ていただきたい。 高所の定義 Boniら (1976年)3)の高所潜水の減圧表で標高700m以上とされ、Buehlmann (1976年)4)では同じく標高400m、NOAA Diving manual (1996年) 5)では同じく1,000ft (300m)とされている。そこで我々は、より安全を考えて300m以上を高所箇所であるとした。 結果 |

|

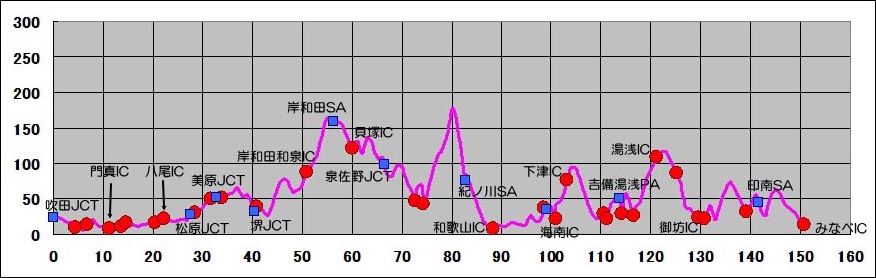

| 1. 串本、白浜 紀伊半島最南端の串本/紀伊大島から白浜エリアに至る和歌山県西海岸での潜水後には、国道42号線を北上し、[ 南紀田辺インターチェンジ(以下”IC”と記す) ]より阪和自動車道~湯浅御坊道路~阪和自動車道~近畿自動車道 (Fig.1) を利用するルートが一般的であるが、国道42号線は、串本町から田辺市まで海抜60m(B)以低である。[ 南紀田辺IC ]から[ 吹田ジャンクション(以下”JCT”と記す) ]までの約160kmにおいて、最高標高は大阪府と和歌山県の県境にある80キロポスト(起点からの距離、以下”kP”と記す)付近の海抜177.6m(A)であり、このエリアでの潜水後に大阪府下への帰路での道路に我々が定義する高所は含まれない。 |

|

Figure 1 阪和自動車道~湯浅御坊道路~阪和自動車道~近畿自動車道

|

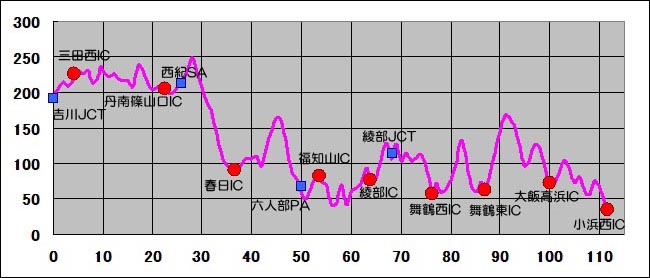

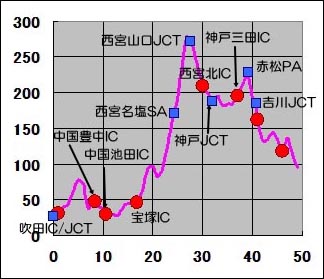

2. 冠島、音海 2-1 「国道27号線」および「舞鶴若狭自動車道」 若狭湾での潜水後には、[ 舞鶴西IC ]、[ 舞鶴東IC ]、[ 大飯高浜IC ]または[ 小浜西IC ]のいずれかのICを利用し、舞鶴若狭自動車道 (Fig.2) ~(吉川JCT経由)~中国自動車道 (Fig.3) を利用し、[ 吹田JCT ]へ帰るルートがあるが、舞鶴若狭自動車道においては、[ 春日IC ]以南において海抜200~250m(A)を通過することとなり、[ 吉川JCT ]から中国自動車道に入ると、[ 西宮山口JCT ]付近の26.8kPの海抜279.6m(A)が最高標高である。 |

Figure 2 舞鶴若狭自動車道

|

|

| Figure 3 中国自動車道 |

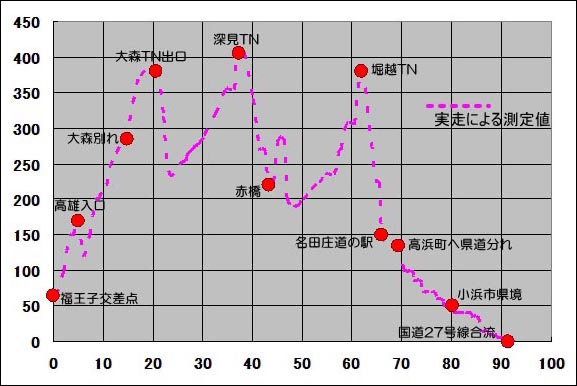

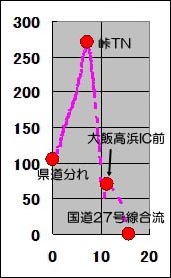

| 2-2 「国道27号線」、「福井県道16号線」および「国道162号線」 福井県小浜市から京都府南丹市を経由して京北町を抜け京都市の福王子交差点へ帰る、国道162号線 (Fig.4) を利用する場合があるが、京都市と南丹市との市境である深見トンネル(以下、”TN”と記す)が海抜430m(B)であり、その他は堀越TNが海抜360m(B)、笠TNでも海抜390m(B)を越えると思われる。また、国道162号線へのアプローチとして福井県高浜町 [ 大飯高浜IC ]入口前を通過し、名田庄(国道162号線へと合流)へ抜ける福井県道16号坂本高浜線 (Fig.5) は、途中に海抜270m(B)の石山坂峠を越えることになる。 |

|

|

|

| Figure 4 国道162号線 | Figure 5 福井県道16号坂本高浜線 |

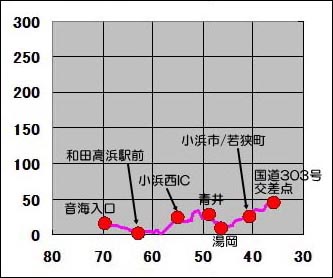

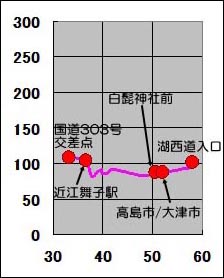

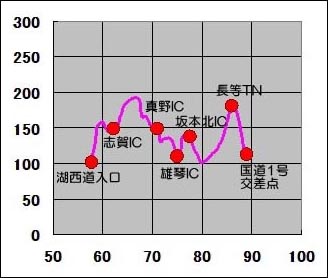

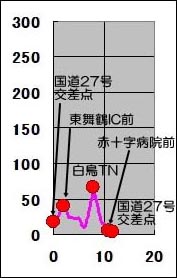

| 2-3 「国道27号線」、「国道303号線」および「国道161号線」 国道27号線を敦賀方面へ走り、若狭町より国道303号線を通り、滋賀県高島市の国道161号線へ抜けるルートも考えられる。 この場合、国道27号線 (Fig.6) は100m(B)以低であり、国道303号線 (Fig.7) で県境付近は海抜191m(A)であり、滋賀県内の国道367号線交差点が最高点の海抜230m(B)である。国道161号線 (Fig.8) に入ってからは海抜100m(B)までと比較的低地であり、湖西道路(国道161号線バイパス) (Fig.9) から西大津バイパスもまた海抜200m(C)以低を走行して京都市内(京都東IC連絡)へ帰ることができる。参考までに琵琶湖の湖面の基準水位は、海抜85.614m (大阪湾平均干潮位基準)(A)である。 |

|

|

|

| Figure 6 国道27号線 | Figure 7 国道303号線 |

|

|

| Figure 8 国道161号線 | Figure 9 湖西道路 |

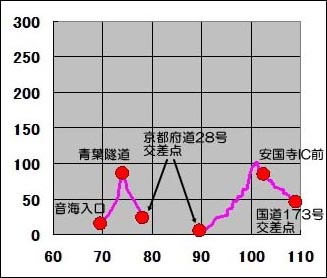

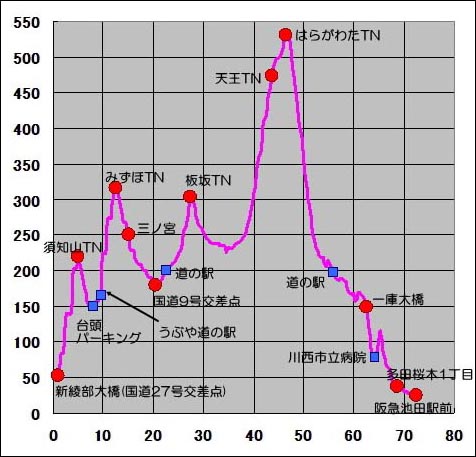

| 2-4 「国道27号線」および「国道173号線」 福井県音海から国道27号線で京都府舞鶴市を経由し、京都府綾部市から173号線を利用して大阪府池田市へ抜けるルートも考えられる。この場合、国道27号線 (Fig.10) の福井県と京都府の県境である青葉隧道は海抜86.1m(A)である。その後の一旦京都府道28号線 (Fig.11) を経由し、再び国道27号線へと入るが、その過程は海抜100m(B)以低を走行し、国道173号線 (Fig.12) との交差点の新綾部大橋が海抜50m(B)、須知山TN出口が海抜230m(B)、みずほTN出口(質志鍾乳洞公園前)が海抜320m(B)であり、国道9号線との交差点が海抜185m(B)である。その後は京都府と兵庫県の県境が海抜320m(B)、福住付近から海抜300m(B)以高となり、天王TNが海抜470m(B)、はらがわたTN入り口付近が海抜540m(B)となる。そこから先は池田市まで下りとなり、一庫ダム前が海抜130m(B)、阪急電鉄宝塚線池田駅前が海抜25m(B)である。 |

|

|

|

| Figure 10 国道27号線 | Figure 11 京都府道28号線 |

Figure 12 国道173号線

|

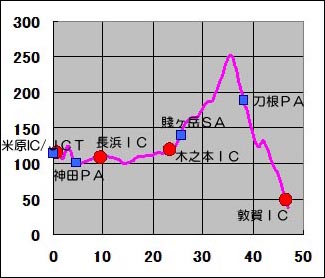

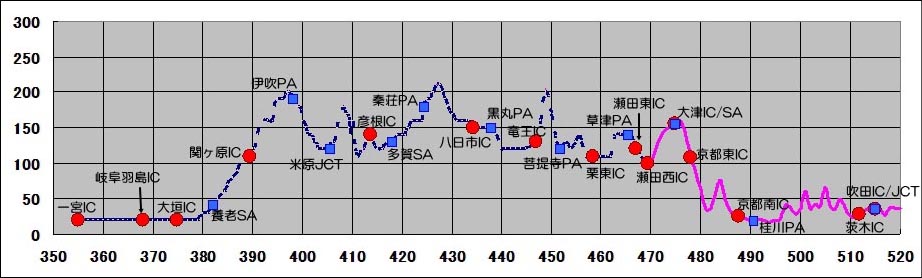

3. 越前 同じ若狭湾でも敦賀市より以北の越前海岸では、国道8号線や河野海岸道路(有料道)を南下し、[ 敦賀IC ]から北陸自動車道 (Fig.6) ~(米原JCT経由)~名神高速道路 (Fig.7) を利用し、[ 吹田JCT ]へ帰るルートが一般的である。 [ 敦賀IC ]以南の北陸自動車道の最高標高は、福井県と滋賀県の県境である36.0kP付近にて海抜250.5m(A)である。 [ 米原JCT ]より名神高速道路へ入ると、427.7kPが海抜210.0m(A)、449.0kPが海抜203.4m(A)と2箇所で海抜200m(A)を越える程度で[ 吹田JCT ]まで帰ることができる。 |

|

|

| Figure 13 北陸自動車道 |

Figure 14 名神高速道路

|

4. 熊野、尾鷲、伊勢 |

|

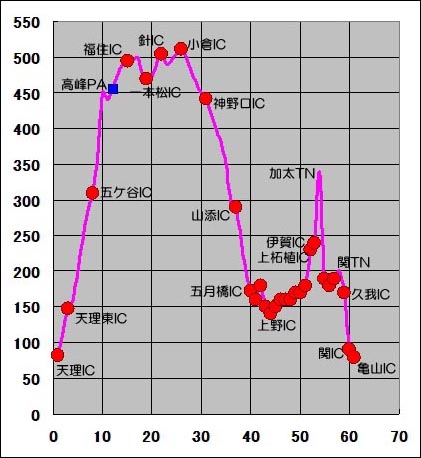

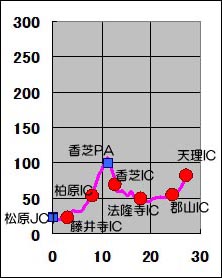

| 4-1 「国道42号線」、「伊勢自動車道」および「国道25号線」 紀伊半島東海岸の熊野、尾鷲等での潜水後には、国道42号線を名古屋方面へ北上し、伊勢自動車道などを経由して、[ 亀山IC ]から国道25号線(通称:名阪国道) (Fig.15) ~西名阪自動車道 (Fig.16) を経由し、[ 松原JCT ]へ帰るルートが考えられる。 三重県松坂市にある[大宮大台IC ]までの国道42号線には、熊野市と尾鷲市の間に小阪TN付近の海抜330m(B)、大又TN内の海抜407.6m(A)、矢の川TN内の海抜331.4m(A)の3箇所に高所箇所が存在するが、国道311号線へ迂回することにより全線海抜300m(B)以低に避けることができる。 伊勢自動車道等の調査は行っていない。[ 亀山IC ]より国道25号線に入ってすぐの関TNが海抜200m(A)、続く加太TNが海抜340m(A)である。その後、奈良県に入ると[ 山添IC ]から[ 五ヶ谷IC ]の間の約22km区間は海抜300m(B)以高の高所が続き、[ 小倉IC ]付近の海抜511m(A)が最高標高である。 [ 天理IC ]より西名阪自動車道 (Fig.8) へと接続するが、奈良県と大阪府との県境の[ 香芝パーキングエリア (以下、”PA”と記す)]付近は、海抜108.1m(A)と比較的標高は低い。 |

|

|

|

| Figure 15 国道25号線 (名阪国道) | Figure 16 西名阪自動車道 |

| 4-2 「国道42号線」、「国道309号線」および「国道169号線」 熊野および尾鷲周辺を潜水後には、熊野市大泊町を出発する国道42号線、169号線、309号線を通るルートも考えられる。 国道42号線では大泊町からすぐに佐田坂と呼ばれる峠があるが、小阪TN出口は標高325m(B)である。国道309号線に入り、169号との並走区間もあるが奈良県下北山村にある池原貯水池付近のスポーツ公園まで海抜300m(B)を越える箇所は存在しない。そこからは高地区間となり、国道169号と309号の別れである上北山村天ケ瀬で海抜550m(B)である。国道309号方面へ進むと行者環TN出口で海抜1095m(A)、奈良県五條市手前の下市町まで海抜300m以高の高所区間が続く。 一方、上北山村天ケ瀬から国道169号を進み、新伯母峰TNを経由するルートでは、そのTN出口が海抜700m(B)超である。 |

|

|

4-3 「国道42号線」および「国道168号線」 新宮市から国道168号線を十津川峡経由して五條市へ戻るルートでは、新宮市から奈良県十津川村にある風屋貯水池の風屋ダム付近まで海抜300m(B)以低である。谷瀬吊橋付近で海抜350m(B)となり、その先の大塔町内で海抜425m(B)、猿谷貯水池付近で海抜440m(B)、新天辻隧道で海抜650m(B)であるが、西野TNを越えて奈良県西吉野町に入ると海抜300m(B)以低となり五條市まで戻ることができる。 |

5. 柏島 |

|

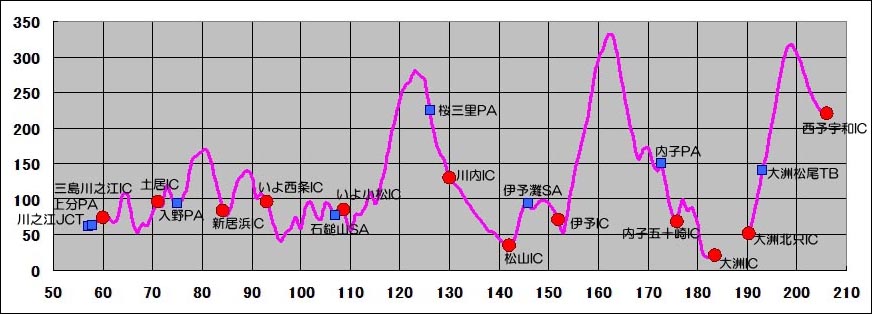

| 5-1 北回り(時計回り) 愛媛県柏島での潜水後には、国道321号線および国道56号線を経由し、松山自動車道 (Fig.17) へと入る北回り(時計回り)と、後述の高知自動車道 (Fig.18) へと入る南周りがある。 松山自動車道[ 西予宇和IC ]および高知自動車道[ 須崎東IC ]へ向かう途中の国道321号線ならびに国道58号線には海抜300m(A)を越える箇所がないことを国土交通省四国地方整備局から回答を得たため、詳細調査は行っていない。松山自動車道を利用する場合においては、[ 西予宇和IC ]からすぐに199kP付近が海抜318.4m(A)である。その後一旦、国道58号線を経由し再び松山自動車道を利用するが、166kP付近にて最高標高海抜331.4m(A)を迎える。 |

|

Figure 17 松山自動車道

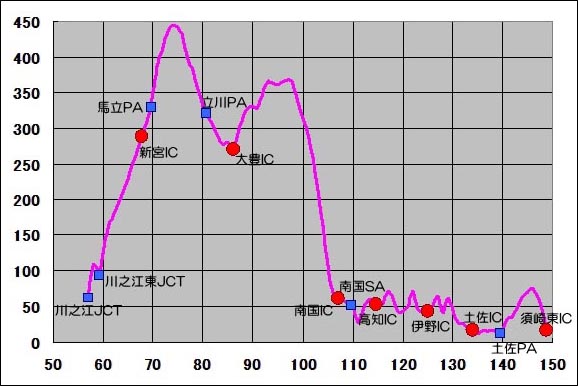

| 5-2 南回り(反時計回り) 高知自動車道 (Fig.18) へと入る南回り(反時計回り)を利用する場合でも、国道52号線は前述(5-1)の通り高地は含まず、高知自動車道は[ 南国IC ]から[ 川之江東JCT ]へ向かう途中に74kP付近が海抜444.6m(A)と最も高い。 |

|

Figure 18 高知自動車道

| 5-3 「徳島自動車道」、「神戸淡路鳴門自動車道」および「山陽自動車道」 | |

|

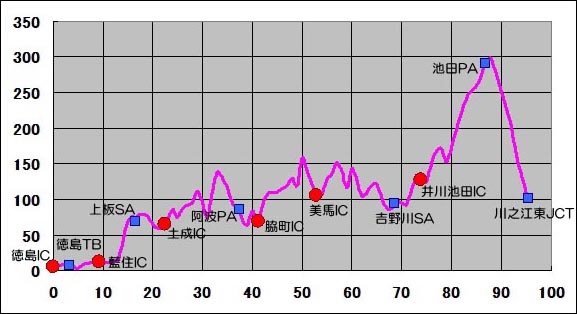

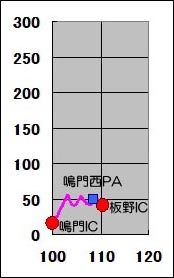

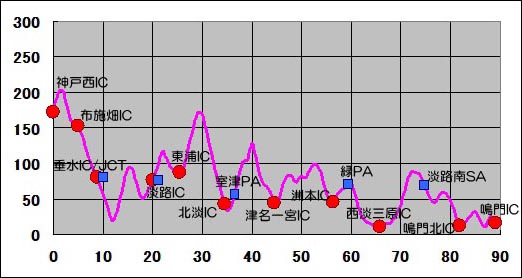

松山自動車道からは、[ 川之江東JCT ]から[ 川之江JCT ]まで2.2kmを高知自動車道を経由し、一方、高知自動車道からは[ 川之江JCT ]で徳島自動車道 (Fig.19) に、5-1および5-2のどちらも連絡するが、その徳島自動車道では88kP付近の海抜297.7m(A)が最高標高地点となる。その先9.1kPの[ 藍住IC ]で有料道を下り、一般道約3kmを経由し、高松自動車道 (Fig.20) [ 板野IC ]から再び有料道に入ると、[ 鳴門IC ]までは海抜50m(A)程度と標高は低い。[ 鳴門IC ]から[ 神戸西IC ]まで神戸淡路鳴門自動車道 (Fig.21) の89km区間においては、2kP付近が最高標高海抜201m(A)、淡路島島内では29kP付近が海抜170.1m(A)と最高標高である。[ 神戸西IC ]からは山陽自動車道となり、 [ 三木JCT ]を経由し、[ 神戸JCT ]にて中国自動車道 (Fig.3) へと連絡する。 |

Figure 19 徳島自動車道

|

|

| Figure 20 高松自動車道 | Figure 21 神戸淡路鳴門自動車道 |

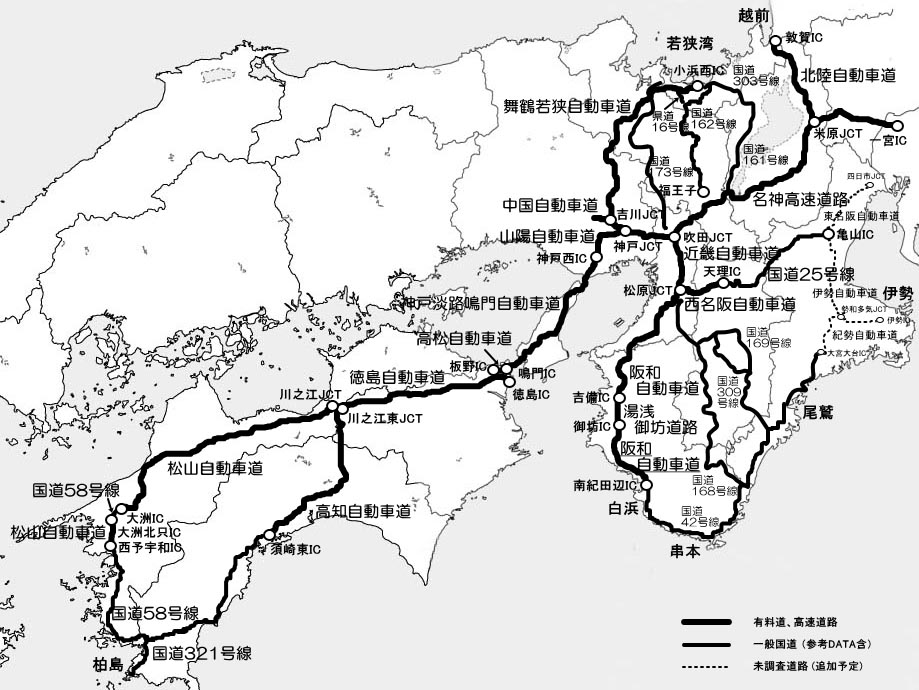

| 以上、5ヶ所の潜水地からの帰路について結果を示した。全体の地図は、下記に示す通りです。岡山~広島にて潜水時に利用する山陽自動車道、山陰地区にて潜水後に利用する国道9号線などの調査を継続実施予定である。 |

| 最後に調査をした各道路での最高標高地点 (Table1) とその他注意すべき地点 (Table2) ならびに参考標高となるビルの高さ (Table3) を列記する。 |

Table 1 各高速道/有料道路/一般国道の最高地点の標高

| 国道309号線 | 行者環トンネル出口 | 海抜 1095 m(A) |

| 国道169号線 | 新伯母峰トンネル出口 | 海抜 約700 m(B) |

| 国道168号線 | 新天辻隧道 | 海抜 約650 m(B) |

| 国道173号線 | はらがわたトンネル入口付近 | 海抜 約540 m(B) |

| 国道25号線 | 小倉IC付近 | 海抜 511 m(A) |

| 高知自動車道 | 75キロポスト付近 | 海抜 444.6 m(A) |

| 国道162号線 | 深見トンネル (福王子より約37km) | 海抜 約430 m(B) |

| 国道42号線 | 大又トンネル | 海抜 407.6 m(A) |

| 松山自動車道 | 162キロポスト付近 | 海抜331.4 m(A) |

| 徳島自動車道 | 88キロポスト付近 | 海抜297.7 m(A) |

| 中国自動車道 | 27キロポスト付近 (西宮山口JCT) | 海抜279.6 m(A) |

| 福井県道16号坂本高浜線 | 高浜町~名田庄 | 海抜 約270 m(B) |

| 北陸自動車道 | 36キロポスト付近 (滋賀県/福井県境) | 海抜250.5 m(A) |

| 舞鶴若狭自動車道 | 28キロポスト付近 | 海抜248.2 m(A) |

| 国道303号線 | 国道367号線分岐交差点付近 | 海抜 約230m(B) |

| 名神高速道路 | 428キロポスト付近 | 海抜210.0 m(A) |

| 神戸淡路鳴門自動車道 | 2キロポスト付近 | 海抜201.0 m(A) |

| 湖西道路 | 66キロポスト付近 | 海抜 約190 m(C) |

| 西大津バイパス | 長等トンネル内 | 海抜 約180 m(C) |

| 阪和自動車道 | 80キロポスト付近 (和歌山県/大阪府境) | 海抜177.6 m(A) |

| 湯浅御坊道路 | 123キロポスト付近 (長峰トンネル) | 海抜117.1 m(A) |

| 西名阪自動車道 | 11キロポスト付近 | 海抜108.1 m(A) |

Table 2 最高地点以外での200m以高の標高箇所

| 国道173号線 | 天王TN出口付近 | 海抜 約470 m(B) |

| 国道162号線 | 笠トンネル (福王子より約21km) | 海抜 約390 m(B) |

| 高知自動車道 | 97キロポスト付近 | 海抜368.2 m(A) |

| 国道162号線 | 堀越トンネル (福王子より約62km) | 海抜 約360 m(B) |

| 国道25号線 | 加太トンネル (亀山ICより約15km) | 海抜 340 m(A) |

| 国道42号線 | 矢の川トンネル | 海抜331.4 m(A) |

| 国道42号線 | 小阪トンネル | 海抜 約330 m(B) |

| 松山自動車道 | 199キロポスト付近 | 海抜318.4 m(A) |

| 国道25号線 | 五ヶ谷IC~山添IC間 (22km区間) | 海抜300 m以高 |

| 松山自動車道 | 123キロポスト付近 | 海抜280.4 m(A) |

| 中国自動車道 | 39キロポスト付近 (赤松PA) | 海抜228.3 m(A) |

| 名神高速道路 | 449キロポスト付近 | 海抜203.4 m(A) |

| 国道25号線 | 関トンネル (亀山ICより約9km) | 海抜 200 m(A) |

Table 3 その他の参考標高

| 東京タワー | 海抜333 m (特別展望台250 m) |

| 横浜ランドマークタワー73階 | 海抜295.8 m (日本1位、世界44位) |

| 大阪ワールドトレードセンタービル 55階 | 海抜256 m (大阪府下1位 [2004現在]) |

| りんくうゲートタワー 56階 | 海抜256 m (大阪府下1位 [2004現在]) |

| HEP(阪急エンターテインメントパーク) | 海抜106 m (観覧車最上部) |

| 通天閣 | 海抜103 m (避雷針の先端、大阪府下57位 [2004現在]) |

| 大阪城天守閣 | 海抜88.2 m (天守台13.3 m、天守閣39.8 m、鯱2.1 m) |

| 琵琶湖基準水位(B.S.L.) | 海抜84.371 m (東京湾中等潮位(T.P.)基準) |

| 海抜85.614 m (大阪湾平均干潮位(O.P.)基準) | |

| 天保山 | 海抜4.53 m (日本一低い山) |

|

考察 現在、PADIオープンウォーターダイバーマニュアルにおいて、潜水後の高所移動に関するガイドラインはないと記載されている。筆者らは、減圧症発症の一因である潜水後高所移動は、航空機搭乗と同じように意識して行動する必要があると考えている。しかし、関西一円における高所マップの詳しいデータはなく、注意しようにもし難い状況にあった。 今回の調査で関西エリアでのダイビングは、伊豆半島のそれと比べると比較的恵まれた地域環境にあると言える。海抜300 m以高の高所箇所を充分に把握した上で、帰宅経路の選択および通過時間を考慮することで、高所移動による減圧症発症リスクを軽減できる。 そのために我々「なみよいくじら」のツアーでは、以下の5つを実施している。 1. 最終エキジットから"最低2時間以上"の現地待機(休息)および高所箇所の通過は同"6時間以降"を心掛けている。 2. 18m以深の大深度潜水の際には"ディープストップ"を導入している。 3. 連日または反復潜水の場合では、ライセンス保有者に対してエンリッチドエア・ナイトロックス(〜40%)の使用を 推奨している。 しかもその際にも、空気減圧表を用いたダイブプラン(ダイブコンピュータは空気設定)を実行することにより、 さらなる予防の向上を図っている。 4. テクニカルダイビングにおけるアドバンスドナイトロックスライセンス保有者は、 高濃度酸素シリンダーの携行による減圧(窒素洗い出し)を実施している。 もちろん、ノーライセンスの希望者に対しては、その講習を実施している。 5. 最終潜水後、地上での酸素吸入20分以上を提言し、DAN酸素プロバイダー講習を随時実施している。 それでも不幸にして、減圧症を発症してしまった場合、DAN JAPANから紹介される関西圏における治療施設は、京都府舞鶴市にある舞鶴自衛隊病院であるが、大阪府下から該院への移動に際し、今回の調査において有料道(近畿道、中国道、舞鶴若狭道)を利用することにより、我々が定義する高所(海抜300m)を経由せずに来院できることが証明され、我々にとってこれは新しい知見であった。 最後に、本資料の活用により、潜水後の高所移動に起因する減圧症発症者が1人でも減少することを願い、締めくくる。 謝辞 下記の道路管轄会社および行政より海抜標高DATAのご提供・ご協力に対しまして感謝いたします。 西日本高速道路株式会社 (NEXCO西日本) 中日本高速道路株式会社 (NEXCO中日本) 国土交通省 四国地方整備局 道路部 国土交通省 近畿地方整備局 道路部 国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所 国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所 本州四国連絡高速道路株式会社 滋賀県土木交通部 道路課 京都府土木建築部 道路総括室 京都市役所道路課 参考文献 1) 芝山正治 : 改正 潜水後の高所移動と標高. 安全潜水を考える会 発表集, 2003 2) 芝山正治 : DAN JAPAN会報, Vol.36 : 2~6, 2007 3) Boni,M. et.al : Diving at diminished atmospheric pressure: air decompression tables for different altitudes. Undersea Biomedical Research, 3 (3) : 189~204, 1976 4) Buehlmann,AA. : Decompression tables for diving at altitude. In : Diving Medicine, appendix 3, Strauss R.H., ed,. Grune & Strattion, New York, 361~371, 1976 5) 翻訳:眞野喜洋、関邦博、野村武男、山崎昌廣 : NOAA diving manual, P14-1~P14-31, 1996 資料請求 ダイビングスクール  [http://www.namiyoi.com/] 〒580-0015 大阪府松原市新堂1-348-3 e-mail:info@namiyoi.com 担当:関藤博史 筆者紹介 *1: 宇佐美 健介 PADI ダイブマスター/マスタースクーバダイバー、TDIエクステンドレンジ/イントロダクトリーケイブダイバー、潜水士、救急再圧員、DAN酸素プロバイダー、日本赤十字社水上安全法救助員Ⅰ有資格者。 1989年公開の「彼女が水着に着替えたら」(ホイチョイプロ)に影響を受け、1991年9月に友人と3人で沖縄本島へCカード取得旅行へ。人と違ったことがしたくて2004年6月にテクニカルダイビングを始め、"Deep Diving" および "Cave Diving" を嗜む。現在までに全国の沈船や淡水の国内水中鍾乳洞などを潜る。最深記録は60.4メートル。 |

| 当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。 すべての内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 Copyright © 2007-2008 Kensuke USAMI. All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission. |